[特許/欧州]クレームの補正に整合するように行う明細書の補正が必要か(G 1/25)

2025年7月29日、欧州特許庁(European Patent Office:EPO)審判部は、クレームの補正に整合するように行う明細書の補正(以下、明細書の整合化)が必要かについて拡大審判部に質問を付託した旨を公表した(出典1参照)。以下、経緯や背景を踏まえ、概要を紹介する。

1.本事件の経緯と争点

拡大審判部に質問が付託された事件は、EP 2124521に対する異議申立てに関するものである。以下、時系列に沿って説明する。

(1)異議部での判断

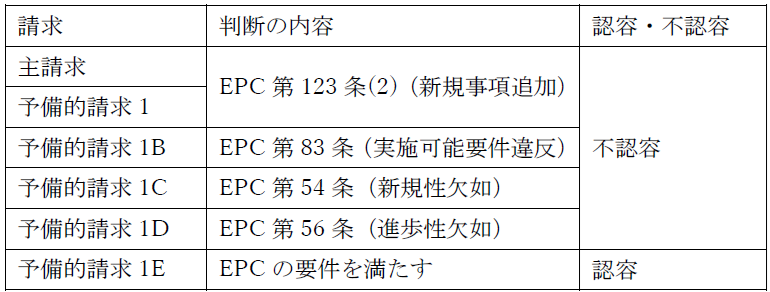

EPOにおける異議申立ては、まず第一審に相当する異議部により審理される(出典2参照)。本件の異議部の判断は、下表のようなものであった(主請求と予備的請求については、出典3及び4を参照)。主請求と予備的請求1は同時に請求されたが、いずれもEPC(European Patent Convention:欧州特許条約)第123条(2)(新規事項追加)により不認容となった。その後に予備的請求1B~1Eがなされ、予備的請求1Eのみが認容(EPCの要件を満たす)とされた。なお、予備的請求1Aはない。

(2)審判部における経緯

①特許権者と異議申立人の主張

特許権者と異議申立人の双方は、異議部の判断に不服があるとして第二審に相当する審判部へ上訴し(出典2参照)、それぞれ次のような観点で主張していた。

(ⅰ)特許権者

特許権者は主請求と他の予備的請求も特許されるべきであると主張した。

(ⅱ)異議申立人

異議申立人は、予備的請求1Eが異議部の口頭審理の2日目に提出されたため、提出の遅延という点で、予備的請求1Eはそもそも手続き的に採用されるべきではなかったと主張した。また、認容された予備的請求1Eに対してEPC第123条(2)(新規事項追加)、EPC第83条(実施可能要件違反)、EPC第54条(新規性欠如)、EPC第56条(進歩性欠如)、EPC第84条違反(クレームの記載要件違反)を主張した。特に拡大審判部への付託に繋がった主張は、EPC第84条違反であった。異議申立人が主張したEPC第84条違反の具体的内容は、予備的請求1Eによりクレーム範囲が大きく限定される一方で、明細書の段落[0013]及び[0016]にはより広い範囲で記載されており、クレーム範囲よりも広く解釈され得るため、明細書により裏付けがされていないというものであった。

②新しい明細書の提出と問題点の残存

異議申立人が主張した、提出の遅延により予備的請求1Eは採用されるべきではなかったとの主張を審判部は認めず、予備的請求1Eを採用した内容が審理の対象となった。また、異議申立人が予備的請求1Eに対して主張したEPC第84条以外の理由については、これらに該当する理由がないと審判部は判断した。

特許権者は、審判で審理が進む中で上述した異議申立人のEPC第84条違反の指摘が争点の中心となったことを受け、段落[0013]及び[0016]を削除した新しい明細書(整合化した明細書)を提出した。しかしながら、当該新しい明細書は審判部の口頭審理の段階で初めて提出されたため(遅い提出)、審判部はRules of Procedure of the Boards of Appeal(RPBA)第13条(1)及び(2)の基準(出典5参照)を適用し、手続経済に反することや特別な事情の立証もなかったことを理由に、当該新しい明細書は採用されなかった。

したがって、異議申立人が指摘したEPC第84条違反の問題が残り、当該違反に該当するか否かが議論されることとなった。

2.EPC第84条の規定及び関連する審査ガイドライン

(1)EPC第84条

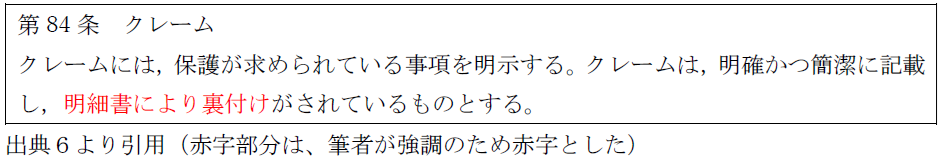

争点となったEPC第84条には、クレームは明細書により裏付けられている必要がある旨が規定されている。

(2)審査ガイドライン

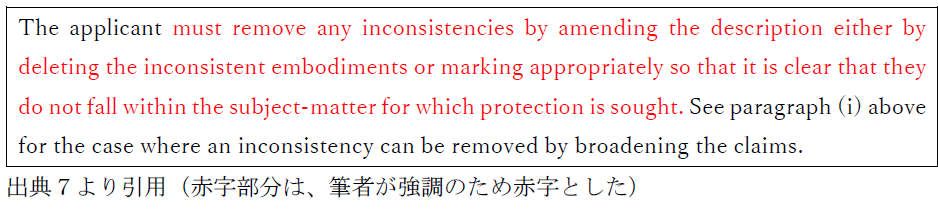

上述した「明細書により裏付け」に関連する内容として、現行のEPOの審査ガイドラインPart F-IV Section 4.3には以下のような記載があり、明細書の整合化にあたり、クレームに含まれない事項は削除するか、当該事項が発明の一部ではないことを明細書に明示するよう出願人に求めている。

3.過去の判例

過去の判例では、クレームを補正した際の明細書の整合化に関し、結論が分かれている。

(1)明細書の整合化を肯定

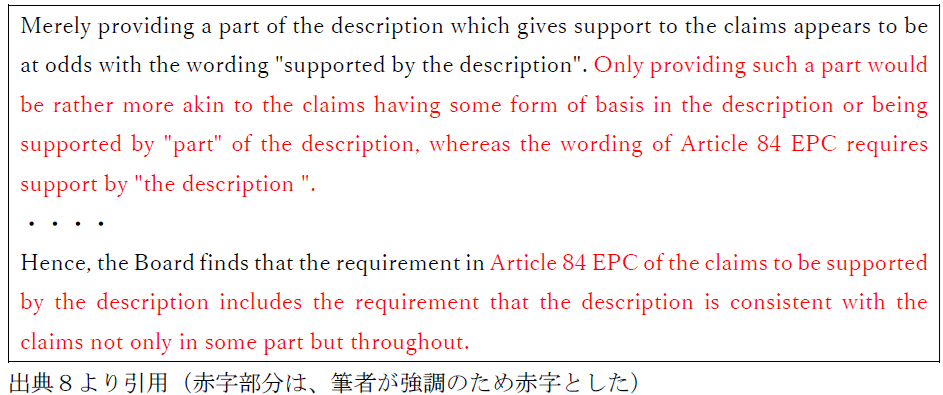

例えば、T 1024/18では、EPC第84条における「明細書により裏付け」という要件は、単に明細書の一部分でクレームを支持するだけでは不十分であり、明細書全体がクレームと整合している必要があると結論づけている。

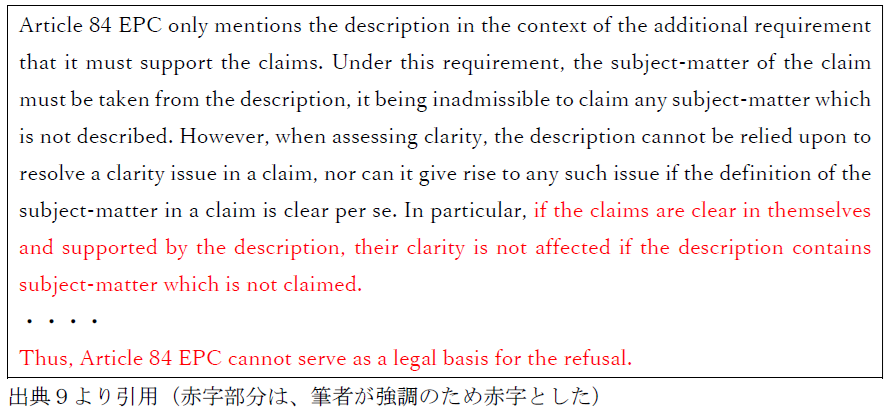

(2)明細書の整合化を否定

例えば、T 1989/18では、EPC第84条はクレームの明確性を規定するものであって、明細書にクレームに含まれない事項が残っていても、それを理由にEPC第84条に基づく拒絶理由とする法的根拠にはならない旨を結論づけている。この内容は、EPOの審査ガイドラインの内容と矛盾している。

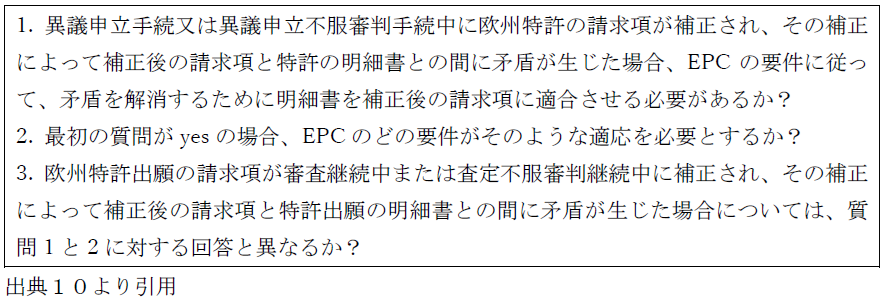

4.拡大審判部への付託

上述のようにEPC第84条及び審査ガイドラインに照らしても結論が分かれているため、中間審決(T 0697/22)により以下の質問が審判部から拡大審判部に付託(G 1/25)された。

5.コメント

明細書の整合化が求められる場合には、不用意な削除等で他の部分に影響が生じ得るほか、そのリスクを抑えるための綿密な確認によってコストの増加も想定される。拡大審判部の結論に注目したい。

[出典]

1.EPO「Datasheet for the interlocutory decision of 29 July 2025 Case Number: T 0697/22」(PDF)

2.EPO「欧州特許庁審判部 国際知財司法シンポジウム2022にて発表」(PDF)※日本特許庁のURLである

3.日本弁理士会「欧州特許制度における主請求・予備的請求について」(PDF)

4.ジェトロ「審査便覧 H部 補正及び訂正(日本語訳)」(PDF)※この日本語訳では、予備的請求ではなく補助請求との表現である

5.EPO「Rules of Procedure of the Boards of Appeal」

6.日本特許庁「欧州特許庁 欧州特許付与に関する条約(欧州特許条約)」(PDF)

7.EPO「Guidelines for Examination‐Table of Contents‐Part F‐Chapter IV‐4. Clarity and interpretation of claims‐4.3 Inconsistencies」

8.EPO「T 1024/18 01-03-2022」

9.EPO「T 1989/18 (Adaptation of the description/HOFFMANN-LA ROCHE) 16-12-2021」

10.ジェトロ「欧州特許庁(EPO)審判部、請求項の補正に合わせて明細書の記載を整合させる必要があるかについて拡大審判部に付託」(PDF)

[参考]

EPO「Datasheet for the decision of 18 June 2025 Case Number: G 0001/24」(PDF)