[商標/日本] メタバースにおける商標の保護

***********注:2024年4月1日加筆*************

2024年3月に特許庁が「仮想空間及び非代替性トークン(NFT)に関する指定商品・指定役務のガイドライン」を発表し、その公表日において係属している商標登録出願及び公表日以降にされた出願について適用される新たな基準を示しました。これにより、本記事の情報は一部、誤りが含まれることになりますので、ご注意ください。

https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/bunrui/kaso_nft_guideline.html

このガイドラインでは仮想商品については下記のような表示を認めると示されています。

第9類「ダウンロード可能な仮想〇〇」

第35類「オンラインによるダウンロード可能な仮想〇〇の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」

上記の「〇〇」部分には、例えば「被服」など、類似商品・役務審査基準等に掲載されている商品(単独で指定商品の表示として採用可能な表示)が入るとされています。すなわち、同ガイドラインでは「ダウンロード可能な仮想商品」のような包括的な記載は認めず、具体的な商品名を特定するよう求めています。また、仮想商品に関する表示では、「ダウンロード可能な仮想〇〇」という表現のみを認め、「ダウンロード可能な仮想空間用〇〇」「ダウンロード可能な仮想空間で再現された○○」のような表示は原則として採用できないとしています。

また、「ダウンロード可能な仮想〇〇」という指定商品の類似群は「11C01 24E02 26D01」とされています(つまり、仮想商品はコンピュータソフトウェアや画像ファイルに類似することになります)。この点、「〇〇」に相当する具体的な商品に対応する類似群(例えば「被服」ならば「17A01、17A02等」)は付されません。そのため、仮想商品を具体的に特定しても、権利範囲は(少なくとも類似群ベースでは)変わらないということになります。つまり、仮想商品を具体的に特定することを求めているにも関わらず、権利範囲は変わらないという、やや不可解な運用であるといえます。また、「ダウンロード可能な仮想空間用〇〇」のような微修正した表示を認めないという運用も、通常の特許庁の実務からは違和感を感じるものです。

この点、特許庁は、将来的には韓国のように仮想商品には細分化した類似群を別に付すことを視野にいれている可能性があります。「ダウンロード可能な仮想〇〇」という定型的な表現のみを認めるという運用にしているのは、将来的に細分化した類似群を割り当てる際に、システムにより一括で置換できるようにするためと考えると辻褄があいます。

*************************************

メタバースにおける知的財産権保護は、まだ検討が始まったばかりであり、裁判例の積み重ねもないのが実情である。また、今後、メタバースにおける権利保護のため、制度や法律自体が大きく変わる可能性もある。

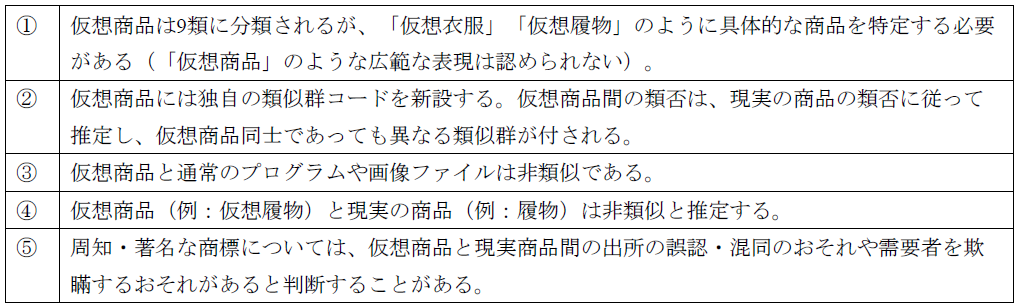

この点で、韓国特許庁の取り組みは非常に興味深い。従来、韓国では「ダウンロード可能な画像ファイル(仮想衣類)」や「仮想衣類が記録されているコンピュータープログラム(仮想商品)」のように「仮想商品」を9類のプログラムや画像ファイルの一種として保護してきた(この考え方は現在の日本とほぼ同じと思われる)。しかし、韓国特許庁が2022年7月に施行した「仮想商品審査指針」により、仮想商品は以下のように保護されることになった。

現実の商品分野では、同一・類似の商標を使用する複数の企業が存在しても、指定商品が非類似であれば、分野によって住み分け、それぞれが商標登録をすることが可能である。しかし、全ての仮想商品を同じ類似群で扱うのであれば、現実の商品で可能であった住み分けが不可能になる。今後、実経済におけるメタバースの存在が増大し、企業がメタバース内で事業を行うことが一般化するのであれば、この問題は深刻なものになりうる。この点で、韓国特許庁の審査基準は現実的な解の一つである。

日本ではこのような取り組みはまだなされていない。しかし、現状の枠組みにおいて可能な範囲で商標権を取得しておくことが望ましい。仮想商品について細分化された類似群が存在しない以上、早期に出願しておかなければ、後日の権利取得が困難になるリスクが高いからである。そこで、現在の日本の実務をベースとして、メタバースにおける商標権を保護するための基本的な方策を検討する。

<仮想商品の保護>

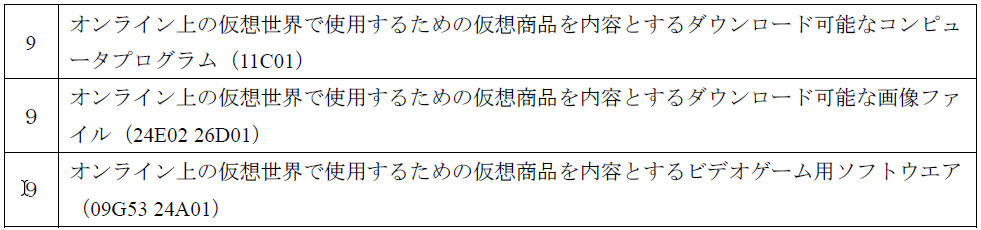

メタバース内で「仮想衣服」や「仮想自動車」といった「仮想商品」を購入する場合、それは電子データの取引といえる。それらがダウンロード可能なものであれば、第9類の商品として理解することができる。例えば、アバターの衣服やアバターが使用するアイテムは「電子計算機用プログラム」(11C01)や「ダウンロード可能な画像ファイル」(24E02,26D01)の一種と理解できる。

ただし、メタバースが家庭用・業務用の「ゲーム」として提供されるならば、そのアイテムは「ビデオゲ-ム用ソフトウエア」(09G53 24A01)になる可能性がある。購入したものが音楽であれば「ダウンロード可能な音楽ファイル」(24E02)、書籍や雑誌であれば「電子出版物」(26A01, 26D01)になる可能性もある。

ダウンロード可能な仮想商品を保護したい場合、積極表示として以下のような商品を指定することが考えられる(「仮想商品」部分は「仮想被服」「仮想自動車」のように具体的に言いかえてもよい)。

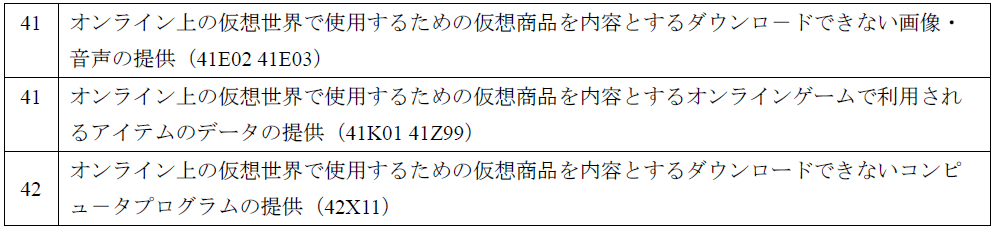

購入した仮想商品がダウンロードできないものである場合は、42類の「電子計算機用プログラムの提供」(42X11)や41類の「オンラインによる画像・音声の提供」(41E02, 41E03)と理解できる。また、「オンラインゲームの提供」が41類の役務である点には注意が必要である。つまり、提供されるものがゲーム内で使用されるのであれば、それは41類「オンラインゲームで利用されるアイテムのデータの提供」(41K01 41Z99)ととらえるべきであろう。

ダウンロードできない仮想商品を保護したい場合、積極表示として以下のような役務を指定することが考えられる。

<メタバースにおける役務の保護>

メタバース内で何らかの役務を提供する場合、原則としては現実世界で提供する役務と同じ区分・類似群になると考えられる。現在の実務において、対面で提供する役務でも、インターネットを介して提供する役務でも、同じ区分・類似群が付されているのと同じである。例えば「セミナーの企画・開催」と「インターネットを利用したセミナーの企画・開催」はいずれも41類(41A03)に分類される。これは「オンライン上の仮想世界におけるセミナーの企画・開催」も同様であろう。

ただし、仮想世界で提供されることにより、本来の役務とは質的に異なるものとなる役務も存在する。例えば「ショッピングモールにおける店舗の貸与」は36類(36D01)であるが、仮想空間上の店舗を貸与するのであれば、42類の「インタ-ネットウェブサイト上でのサ-バ-の仮想店舗用エリアの貸与」(42X11)の一種と理解すべきだろう。また美容サービスを手掛ける企業がアバターに化粧をする役務を提供する場合、44類の「美容」(42C01)として保護できるかは疑問である。むしろ、42類の「コンピュータグラフィックスによるデザインの考案」(42P01)や「プログラミング」(42P02)として保護すべきようにも思える。このような場合、ビジネスの実態に即した検討が必要になる。

また、企業がメタバース自体を構築・提供する場合、どのような役務ととらえられるだろうか。メタバースを体験するためのソフトウェアを提供していると考えるならば、42類の役務「仮想現実用ソフトウエアの提供」(42X11)と理解できる。しかし、おそらくそれは表面的な理解であり、それがどのようなサービスを提供するためのメタバースなのかを検討しなければ不十分と思われる。

例えば、自社商品を販売するためのオンラインショッピングサイトとして機能するのであれば、35類の小売等役務として保護することが考えられる。また、それ自体がエンターテイメントやゲームとして捉えられるならば、41類の役務と理解することができる。さしあたり、「オンライン上の仮想世界における娯楽の提供」(41E01 41E02 41E03 41E04 41E05 41F01 41F06 41G01 41G02 41G03 41G04 41K01)及び「オンラインによる仮想現実ゲームの提供」(41K01 41Z99)を確保しておくことが考えられる。

なお、メタバースといっても、一般的な企業のウェブサイト(ホームページ)と同様に、単なる自社の紹介や製品の宣伝・広告のためのものであるならば、独立した商取引の対象としての役務にはならないという解釈もありうる。企業がメタバースを提供することが一般的になれば、このような解釈が主流になるのかもしれない。